- 开元体育·(中国)官方网站智慧大棚一个超百亩大棚全程智能控!打造京津冀济放心农场

- 开元体育稻风何处说柳青

- 开元体育·(中国)官方网站农业扶持项目有哪些 这个都是重点扶持

- 开元体育·(中国)官方网站智能化大棚带来致富好“钱”景

联系人:

手机: 13800000000

电话: 400-123-6789

邮箱: admin@dlsmart.cn

地址: 广东省广州市开元体育·(中国)官方网站

开元体育稻风何处说柳青

开元体育稻风何处说柳青夏雨七八点,蛙鸣三两声。风从十里来,稻哗浪千层。初夏五月的王曲,游人纷沓。滩上,禾秧玉立百亩,秀林丛中,茶饭香飘四野。这里,就是当年柳青《创业史》的故事背景所在地。

记者再次来到了西安市长安区皇甫村,柳青曾经在这里一住就是14年。清风伏案,翻起一页页书稿,《创业史》在这里完成。还未进入故居,村口的小学里,咿咿呀呀的稚子之声拍唱着童谣:“打竹板,说柳青,柳青跟咱一条心。你看他——粗布粗衣老农民,烟锅装着创业经……”常青藤爬上了校园的漆瓦白墙,松竹间传来琅琅书声。

“俺柳青伯是个大好人,掏心掏肺对俺父子俩好呢!我一共上了9年学,学费全是柳青伯掏的……”今年78岁的刘田民,坐在柳青故居的大树下,喃喃地对记者说,他就是《创业史》中才娃的原型。

在皇甫村开元体育,记者见到了刘田民。古铜色的面庞,花白的头发,年近八旬的他,腰板儿一点儿也没塌。熨烫得笔挺的卡其布军绿衬衣,扎在半新不旧的湖蓝色裤子里,胸前别着鲜亮的党徽,炯炯有神的眼睛,行动举止,干净利落,恰如当年意气。他是柳青笔下的“才娃”,也是《创业史》中出现的人物原型唯一健在者。

柳青搬来时,刘田民只有6岁,父亲刘远峰是当时村里的干部,两家关系亲厚。从此他的生活中,多了一个“柳青伯”。 “他对我很好,供我上学,叫我好好读书。不管我啥时候去他家耍,总有馍馍、水果塞给我。有一次我生病,还是柳青夫人带我去看的医生……”刘田民回忆着,几度哽咽。

1978年6月 13日,柳青逝世。第二天,正在地里插秧的刘田民和父亲在村广播中听到这一消息,流着泪拼命往村里赶。

“俺柳青伯给我家留了三句话,第一句是永远跟党走,第二句是永远把群众放在首位,第三句是永远不犯和经济错误。”刘田民说到这里,腰板挺得更直了。他说家里有7个党员,今年46岁的小儿子也在村里当干部,眼下正忙着村上三产融合的工作。“我父亲走之前,把他孙子专门叫到跟前来,把俺柳青伯给他交代的事情又说了一遍。给他拧螺丝说,当干部,手脚放干净些开元体育!”刘田民回忆着柳青先生对他们“家风”的影响。

“我儿子,他当这个村干部,连一分钱问题都不会有。因为,他就不敢!”最后四个字,他说得特别响亮和自信。

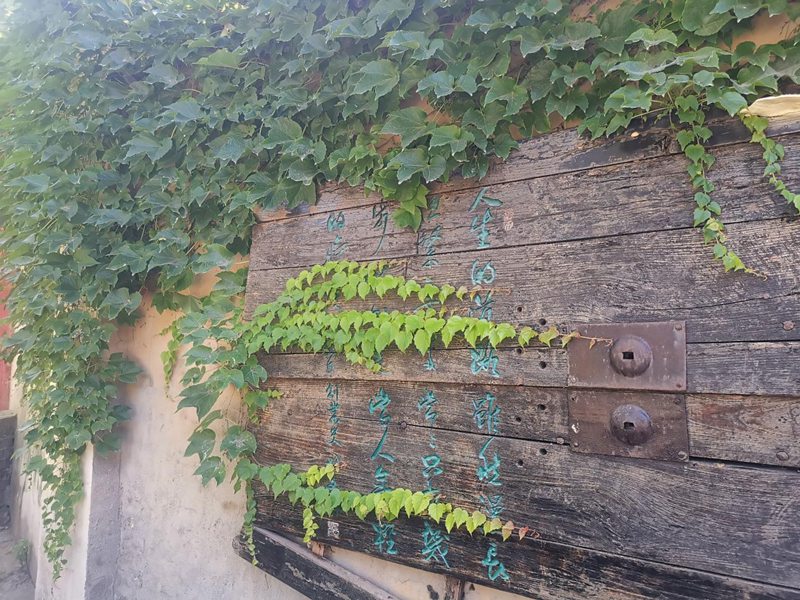

“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。”这是柳青《创业史》中的经典话语,一语道出了一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的重大关联,生动说明了解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题的重要意义。

山河远阔,廉风劲吹。陕西近年来深挖柳青创作精神遗产,打造了一批叫得响立得住传得开的廉政文化精品。在机关,廉洁教育深度融入党课内容、融入主题党日活动之中;在医院,“拒收红包”“医药代表严禁入内”的标识随处可见;在社区,柳青清白做人、清廉为官的家风故事赓续相传;在农村,廉洁文化建设与乡村振兴、乡村建设相得益彰,文明乡风成为广大群众的一致共识;在家庭,“廉内助”评选筑起家庭反腐倡廉的牢固防线……

与刘田民告别,在村口巧遇两队接踵而至的青年干部来柳青故居学习。他们仔细地瞻仰着柳青衣食起居的简单物用,聆听着讲解员关于柳青廉洁奉公的点滴故事,时不时点头会意,或低头笔记。宛如当年创业的那代人仗剑归来,英姿勃发,挥斥方遒。

于今日,柳青是得天独厚的精神财富,尤其对年轻一代干部的影响,若深植于沃土的参天大树,苍枝华盖,直送清风。

站在神禾原的上眺望,远处连绵着的秦岭,滈河从东南逶迤而来,皇甫村就坐落在这条河的臂弯里。一座青石小桥,将河两岸的田地连接起来。这里就是书中的“哈蟆滩”。在《创业史》中,以梁生宝为代表的关中农民就是在这里的稻田辛苦耕耘,书写了一代人的辉煌。

此时进入滩,万亩稻禾刚刚起了长势,稻田里的鱼儿时不时吸吮着叶子山的水珠儿。蛙鸣深处,龟鳖探出脑袋,田埂上的绿鸭,带着刚刚出生的孩子悠闲阔步。水稻塘岸边,数十米高的参天大树林立,时不时扑棱棱飞过去一些不知名的鸟雀。树下花团锦簇中,茅庐点缀其间,三三两两的游人,烹着茶水。

王曲街道积极探索,通过滈河综合治理、水系建设、农田改造等一系列工程,以农业生产、农业观光、农产展销、农业扶贫为主题,恢复皇甫村、曙光村、南堡寨村共630亩高标准稻田景观,采取以村民为主体的农业合作社模式,推动农文旅产业融合,促进村民增收。

从小在这里读着《创业史》长大的村民高涛,就赶上了这股春风,经营着一家三产融合的立体生态化林间民宿开元体育。他还带动周边村民利用空闲宅基地,开设茶园,配套农产品加工及销售业务,让城里人在这里不仅能享受到田园乐趣,还可以带走当地优质的农副产品,给周围村民创收增收。“我有200多亩水稻,去年刚开业,还受疫情影响,就有几十万的游客来打卡,吃饭、喝茶,买农产品。就能出来本。今年,要做百万级总营业额的估算。”高涛自信地算着这本农业账。

今年40多岁的村民罗利平,曾长年在外打工,2013年,在信用社和村干部的扶持下,他搞起了草莓大棚,去年收入35万多元。一家也搬进了280平方米的一栋三层小楼。

在江兆村、马厂村营造大田景观一万亩,发展着优质小麦种植,通过优化种植区周边环境,打造形式多样、内容丰富的大田景观,形成“企业+村集体+合作社”的现代农业发展模式。

长安唐村项目基于对“空心村”的改造和利用,带动南堡寨村乡村以及附近连片区域村镇综合治理与产业发展,成为乡村振兴战略实施的先行示范区。项目落地至今,带动壮大村集体经济组织4个,带动村民发展超过2000户。孵化50余家乡村产业创新企业,使用乡村劳动力5000人次,吸纳当地村民及返乡大学生就业超过300人。

1960年初冬,著名词作家田汉到皇甫村探望柳青,即兴吟道:“大雁落脚神禾原,误把皇甫当江南。”一旁农民模样的柳青呵呵地笑了。

如今,神禾原上,三产融合的新农业图景里,只此青绿,却遍地生金。稻风过处,锦绣十里,直把皇甫当江南……

“要想写作,就先生活。要想塑造英雄,就先塑造自己。”“文学是愚人的事业”。在皇甫村,柳青和普通农民一起参加合作化运动,和村里的党员一起过组织生活;农村婚丧嫁娶,架屋上梁,他跟上群众,挤在里面;大人小孩动手骂仗,他凑上去看着,听着;每逢集日,他摘了眼镜,挎着篮子,放上几个油瓶,和农民们边走边谈……

西安市长安区作协主席张军峰给记者讲述着柳青扎根人民群众,搜集写作素材的点滴故事。他慨叹,“柳青扎根乡村14年,为‘深入生活、扎根人民’树立了一个作家所能达到的极限,这种极限是我们今天的文字工作者的追求,也是感召。”

文字,是对时代的敏感洞见。唯有沉下笔触,把种子向土里播,文学作品的花儿才是具有强盛生命力的。“在柳青先生工作过的这片土地上,他本人就亲自点拨或调教过不少作家。在他的影响下,钻到土里去,蹲点采集、下基层工作,甚至本身就是一个地地道道的农民,是长安作家群的特色,并且是一脉相承的特色。”张军峰说。

他介绍,目前长安作家群有300余人,他们笔下的作品视角,70%关注的都是现实题材,以反映人民群众生活为主,主角群体大多是小人物、普通老百姓,充满着积极昂扬的能量,反映着对美好生活的努力攀登以及向往。“很少有历史虚无主义、灰色调或者无病式的作品。”

为时代叙事,给群众立传,是柳青在文学作品中留下的宝贵财富,成为长安作家群心照不宣的文字气质。

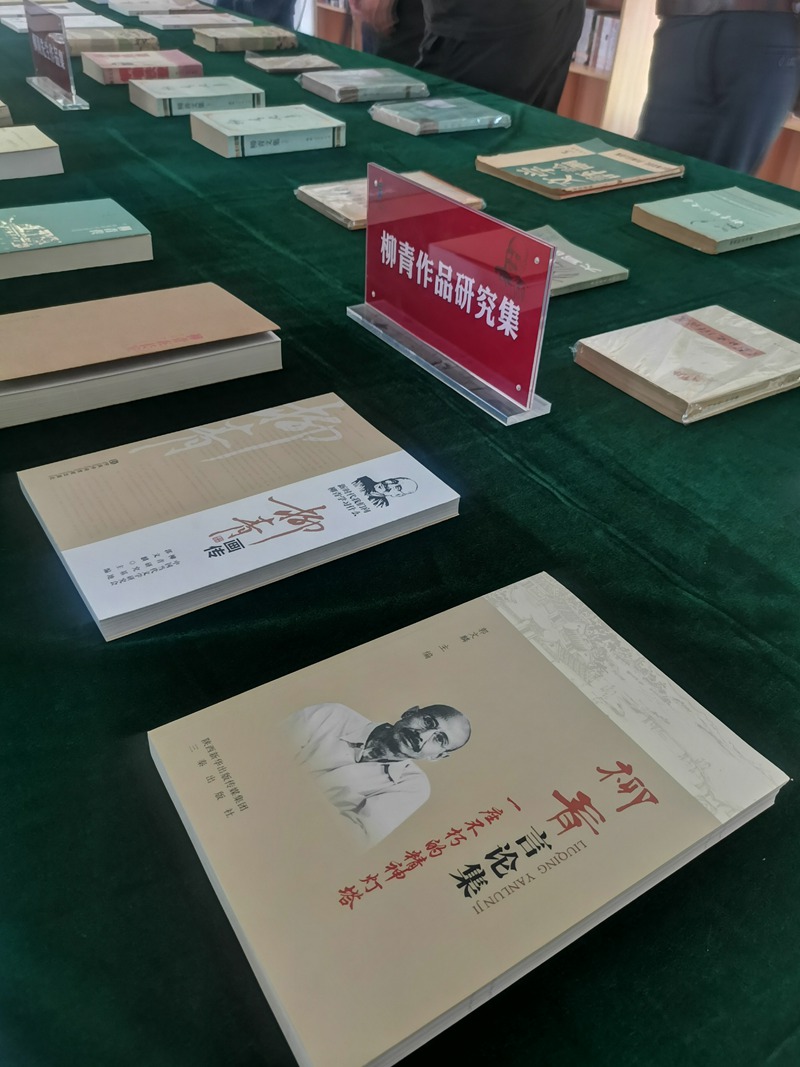

陕西省柳青研究会会长邢小利说,柳青创作精神深入人民,扎根人民,反映时代。作为作家,他把对黄土地的深厚情谊融入笔下,“即使在今天,柳青和《创业史》,对当代人依然有启示作用,他身上那种对农民的真情和对文学的尊重,值得我们记住他。”邢小利说。

在皇甫村一棵高大的梧桐树下,挂着“作家村”的牌子。时不时有作家来此采风、瞻仰,补给精神营养,或寻找灵感。

近年来,西安市长安区先后建成柳青广场、柳青文学馆、柳青纪念公园、柳青故居等系列纪念场馆设施,被确定为陕西省干部教育培训现场教学点,传承柳青创作精神的平台阵地进一步建强。

同时,推出了系列精品创作,编印《柳青在长安》,支持出版《柳青传》,协拍纪录片《柳青在皇甫》,支持创排秦腔剧《柳青》,电影《柳青》先后荣获全国精神文明“五个一工程”优秀电影作品奖、第十九届华表提名奖;挂牌“柳青作家村”、中国作家“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点……

一切有形,皆为润心。历史如潮,大道如砥,过去、现在、未来,总是紧密相连。今天,我们缅怀柳青,为的还是传承,展开中国式现代化的再次创业史的崭新一页。

斯人远去45载,稻风何处吟叹?长亭短柳、田间案头,至今犹唱风骨;方寸点滴、乾坤笔下,无一不说柳青……